相続が発生した際、遺産を引き継ぐか否か、そして遺産の管理や清算を誰が行うのかは、多くの方が直面する重要な問題です。この記事では、「相続放棄」と「相続財産清算人」について、よくある質問とその回答を通じて、わかりやすく解説します。

Q1. 相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないとする意思表示を、家庭裁判所に申述する手続きです。相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことがなくなります。

したがって、被相続人の財産と負債を見比べて財産より負債の方が大きい場合には相続放棄を検討すべきと言えますし、負債より財産の方が大きい場合にはそのまま相続した方がよいと言えます。しかし、これはあくまで一般論です。負債が財産よりはるかに多くても、財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があれば相続を選択することもあると思います。また、逆に、財産が負債を上回っていても、親族と関わりを持ちたくなかったり、管理が難しい財産を引き継がないようにするために相続放棄を選択することもあると思います。

なお、遺産分割手続きの中で遺産をもらわないことにした方が、「自分は相続放棄した。」とお話されていることをしばしば耳にします。このような表現は日本語として間違いとまでは思いませんが、家庭裁判所での手続きをしなければ民法上の相続放棄にはあたりません。相続放棄の法的効果は生じないため、仮に被相続人に負債があれば、その負債については相続したことになってしまいます。負債から免れることができるのは家庭裁判所で適切な手続きをしたときだけですので注意が必要です。

Q2. 相続放棄はどのように行うのですか?

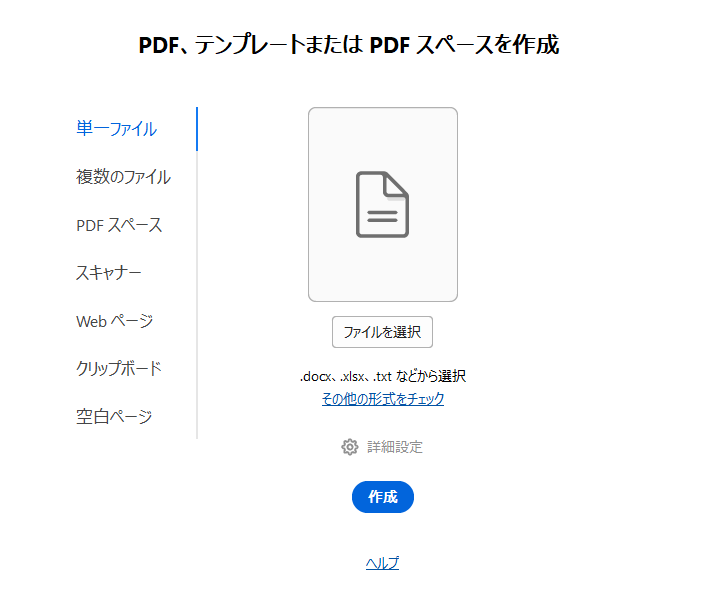

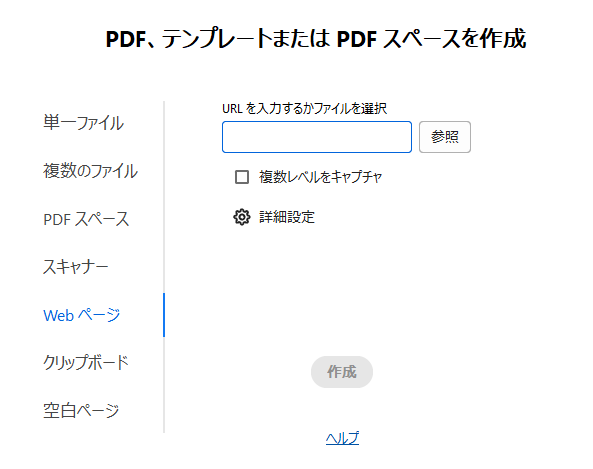

相続放棄をする場合、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、被相続人や相続人の情報、放棄の意思などを記載し、必要書類を添えて提出します。期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められませんので、注意が必要です。

3カ月の期限は熟慮期間と呼ばれ、厳密には、相続人が相続開始の原因である事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を起算点とします。したがって、被相続人が亡くなったことは知っていたものの財産も負債もないと思っていたが、1年後に借金の請求書が届いて負債があることが分かったというケースでも、請求書が届いてから3カ月以内であれば相続放棄が認められることになります。死亡から3カ月が経過していても相続放棄が認められる場合がありますので素早く行動することが必要です。

Q3. 相続放棄をした後、他の相続人にはどのような影響がありますか?

相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。そのため、他の相続人が相続分を引き継ぐことになります。被相続人の子の全員が相続放棄をしたときなど、場合によっては次順位の相続人(例えば兄弟姉妹や甥・姪)が新たに相続人となることもあります。

負債があるケースでは、第1順位の子が相続放棄し、続いて、第3順位の兄弟も相続放棄をするということがよく見られます。

Q4. 相続放棄した場合、遺産の管理は誰が行いますか?

相続放棄をした場合でも、相続財産を実際に管理していると引き続きその相続財産について管理義務が発生します。相続人や相続財産清算人に対してその財産を引継ぐまでは適切に管理を継続しなければなりません。

上記の管理義務は、民法上は「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に発生すると定められており、やや抽象的なため管理義務を負うといえるか判断が難しいケースもあります。管理を開始した後に相続放棄した場合、他に相続人がいればその相続人に引渡すことになりますが、他の相続人も相続放棄をするなどして相続人がいなければ相続財産清算人に引渡すことになります。もしその時点で相続財産清算人が家庭裁判所で選ばれていなければ、自ら選任申立を行うことを検討することになります。

Q5. 相続財産清算人とは何ですか?

相続財産清算人とは、相続人が全員相続放棄をした場合や、相続人がいない場合に、家庭裁判所が選任する財産管理人のことです。清算人は、被相続人の財産や負債を整理し、債権者への弁済や残余財産の国庫への帰属など、清算手続きを行います。相続財産清算人は、被相続人の財産を適切に管理・処分する法的権限を持っています。

Q6. 相続財産清算人はどのように選ばれるのですか?

相続財産清算人の選任は、利害関係人(債権者や遺言執行者、検察官など)が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。裁判所は、申し立て内容や状況を審査し、適切な人を清算人として選任します。選任された清算人は、裁判所の監督のもと、財産の管理や清算を進めます。

Q7. 相続財産清算人の主な業務は何ですか?

相続財産清算人は、まず被相続人の財産や負債を調査し、財産目録を作成します。その後、公告により債権者を募り、債務の弁済や必要に応じて財産の売却などを行います。最終的に、残余財産があれば国庫に帰属させるなど、全体の清算を行います。清算手続きは裁判所の監督下で進められるため、透明性が確保されています。

Q8. 相続放棄や相続財産清算人に関する注意点はありますか?

相続放棄は一度行うと原則として撤回できません。また、放棄をすることで新たな相続人が発生し、その方々にも手続きや負担が及ぶ可能性があります。相続財産清算人の選任には時間や手続きの煩雑さが伴うため、事前に専門家(弁護士や司法書士等)に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

まとめ

相続放棄や相続財産清算人の制度は、相続人や債権者の権利を守るために重要な役割を果たしています。正しい知識を持ったうえで、状況に応じた適切な手続きを行うことが、円滑な相続のための第一歩です。疑問が生じた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続放棄の依頼を受け、その後、相続財産清算人の選任申立を行ったケースがあります。